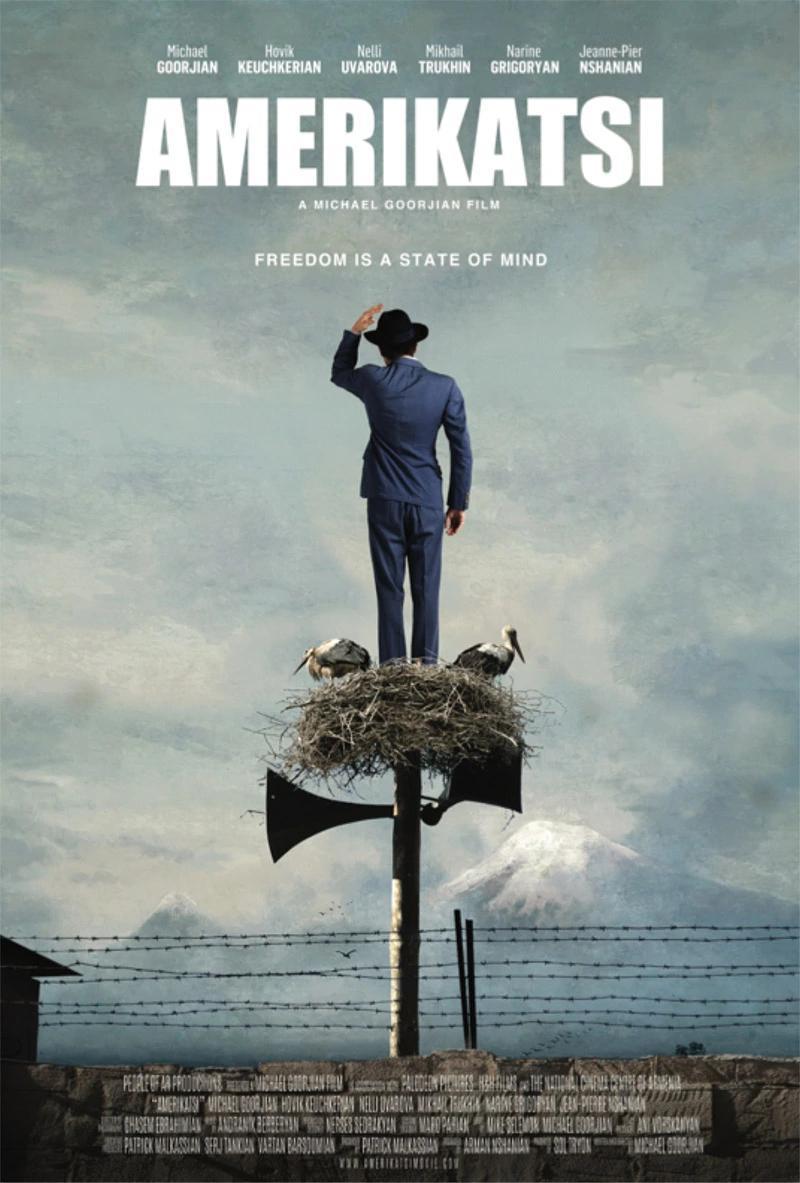

Nel 1948 un cittadino americano di origine armena rimpatria nel proprio paese di origine e finisce rocambolescamente in una prigione sovietica. Ma nella sua cella c’è una finestra e da lì può guardare oltre, immaginare, esprimersi, osservare l’appartamento vicino e scoprire la ricchezza e la vivacità della vita e della cultura armena. Imparerà ad amare e farsi amare. Fantasma e sogno, incubo e storia: dall’Armenia, un film che evoca il genocidio armeno con grazia, umorismo e affetti speciali che non lasciano indifferenti.

Lo sguardo interpellato

Il film ci chiede: dove si collocano l’arte, il cinema, le tante espressioni culturali nel vissuto dell’umana esperienza? Possono ancora essere finestre di salvezza, spazi di libertà, ponti che creano itinerari di senso in dialogo con la realtà? Possono ancora essere vivaci opportunità che temperano lo sguardo per renderlo ancora più autentico, forte, identitario, consapevole? In un mondo come il nostro, soggetto alle immagini e soggetto di immagini, emerge un altro interrogativo decisivo: perché credere ancora nel cinema?

Il paesaggio dell’anima di Amerikatsi

Il suo nome è Charlie. E subito pensiamo a Chaplin. E a Charlot. Giustamente perché il personaggio interpretato dall’attore Michael Goorjian, regista e sceneggiatore di questa perla preziosa, di origini armene ma nato e cresciuto a San Francisco, è un tipo buffo, simpatico, che ispira fiducia, dallo sguardo buono e intelligente, un po’ maldestro. Come il vagabondo, pure lui si ritrova al centro di un rocambolesco incidente che lo costringerà ad affrontare peripezie e guai senza mai smarrire la propria umanità. È un film di speranza, questo. Non possiamo fare finta che non lo sia con la scusa che adotta i codici della favola. E da buona favola non racconta frottole, ma verità.

Dovremmo abbandonare lo schema binario del film bello o film brutto e tentare di entrare in dialogo con questa opera domandandoci quale sia il suo senso, in quale direzione si vuole spingere, dove vuole condurre lo spettatore. Così facendo non resteremmo fermi al giudizio, all’etichetta, alla semplificazione, ma abbracceremmo una complessità che è data dalle sfumature su cui questo film è pensato, voluto e realizzato. E il senso di questo film è proprio dentro lo sguardo di Charlie che dalla finestra della sua cella si rende conto che là fuori, oltre, aldilà, c’è la risposta che ha sempre desiderato trovare. Oltre le sbarre, aldilà del muro, c’è la felicità.

È la capacità del cinema alla massima potenza: ricordare all’uomo la sua profonda natura di osservatore del mondo che raccoglie e proietta immagini, assembla e comprende concetti, traduce e restituisce idee, sentimenti, desideri attraverso le sue modalità espressive. Se uscissimo dalla dinamica polarizzata del sì e del no, del piace o non piace al nostro pubblico, forse, anche un film come questo, così libero, sfacciato e audace nel mostrarsi creativo e feroce, graffiante e intelligente, verrebbe accolto come nettare per gli occhi. In fondo siamo tutti guardoni, come teneva a ribadire Hitchcock, a proposito di Rear window, ma non solo. E un po’ è così. Guardare fuori per guardarsi dentro.

Proponetelo, guardatelo quindi con il vostro pubblico, usatelo pure per parlare del genocidio armeno (sulla scia di un’operazione analoga ma di segno diverso come Hotel Rwanda, quello era infatti un film su chi aveva scelto di non-vedere) ma esaurite le questioni più illustrative e didascaliche (che qui non troverete se non evocate) provate a chiedere cosa sarebbe stata la prigionia di Charlie senza quella finestra. Provate a dialogare su prigioni e muri, mossi dalla convinzione che questo film vuole mettere in scena l’evasione dalle costrizioni e l’abbattimento di ogni ostacolo. Di ieri, oggi e domani. Non poco soprattutto perché legato al nostro travagliato vissuto quotidiano.

I legami di Amerikatsi

«Da quando ho conosciuto il teatro, questa cella è diventata una prigione». È la battuta conclusiva di Cesare deve morire, dei fratelli Taviani. È tutto qui.

- LEGGI ANCHE: In cerca di perle: IL MIO GIARDINO PERSIANO

- LEGGI ANCHE: In cerca di perle: UNA BARCA IN GIARDINO