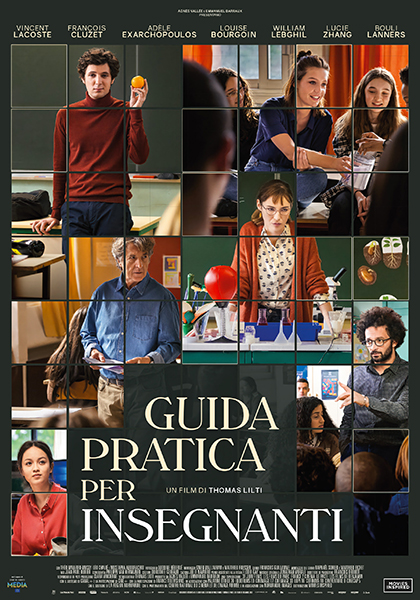

Dopo la trilogia dedicata alla medicina (Ippocrate, Il medico di campagna e Il primo anno), e mentre si appresta a chiudere la terza stagione della serie Hippocrate, Thomas Lilti ritorna al cinema con il racconto di un altro modo di prendersi cura dell’altro, a partire dall’esperienza di trasmissione del sapere. Guida pratica per insegnanti è un film corale e, come i precedenti titoli del regista francese, solleva la questione dell’impegno attraverso un mestiere. Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix e Sofiane, un gruppo unito di insegnanti di una scuola secondaria, si ritrovano per iniziare un nuovo anno scolastico. Si unisce al gruppo Benjamin, un giovane supplente alla prima esperienza che presto si trova a confrontarsi con le difficoltà del mestiere. Il titolo originale è Un lavoro serio perché la passione quando è così viva non solo scavalca i limiti di un’istituzione sempre più fragile, ma è una cosa seria.

Lo sguardo interpellato

Il film ci chiede: come trovare il senso di esercitare una professione sempre più denigrata, impoverita, declassata? La volontà di raccontare la vita di un gruppo di professori di una scuola secondaria, dichiara Lilti, «nasce dal desiderio di osservarli per comprendere meglio l’essenza della loro professione». Da dove traggono la motivazione a insegnare in condizioni così avverse, in un’istituzione sempre più fragile? Che alunni sono stati in passato? Che genitori sono diventati? Che fine ha fatto la loro vocazione? Secondo il regista «gli insegnanti sono i garanti di una missione universale: la trasmissione del sapere. Questa responsabilità, grande e nobile, oggi gode di scarsa considerazione. In un mondo basato sul profitto, il sapere non si vende, ma si condivide; è la base di una società. È l’idea più bella che ci sia: non si può essere privati di un sapere». Il film di Thomas Lilti (figlio di professoressa) nasce proprio dalla consapevolezza che non si smette mai di crescere e imparare, pur riconoscendo tutti i limiti della condizione.

Il paesaggio dell’anima di Guida pratica per insegnanti

Le sale della comunità, diciamolo, sono un po’ le aule dislocate di una scuola mondo: luoghi “chiusi” di proiezioni e sogni, racconti e idee che aprono alla vita, che creano condivisione, comunione e, appunto, comunità. Peraltro, in entrambi si riconosce un’implicazione reciproca dei concetti di educazione e vocazione e per inciso, sappiamo bene quanto le sale della comunità lavorino (o dovrebbe lavorare anche) con e per (il bene delle) le scuole. E il film di Lilti vuole andare in questa direzione: prima che restituire un’apologia della figura dell’insegnante modello (che non esiste), si interessa a mettere in scena opportunità e contraddizioni di un mestiere (quelle dell’insegnante) e di un’istituzione.

Ad ogni modo, se è vero che “educazione” rimanda all’individuazione di una potenzialità, allora “vocazione” si riferisce ad una chiamata, cioè ad una relazione interpersonale in cui si intrecciano le libertà (di Dio e) dell’uomo. Chiaramente, secondo chi scrive (ma pure per Lilti), benché tutto serva, non ogni guida è educativa ma solo quella mossa dall’amore perché al cuore della sfida educativa pulsa la libertà. Nell’educazione, la libertà è il presupposto indispensabile per la crescita della persona. Infatti, essa non è un semplice punto di partenza, ma un processo continuo verso il fine ultimo dell’uomo, cioè la sua pienezza nella verità dell’amore. Ma dove sta il nesso tra amore e libertà? Se lo domanda lo stesso Lilti quando riesce con estrema franchezza a mostrarci la complessità dell’essere insegnante/persona.

Pare ragionevole rispondere che libertà e amore vibrino all’unisono perché – entrambi – costitutivamente spinti oltre la dimensione della strumentalità. Citando Agostino: «Ama e fa’ ciò che vuoi». L’amore quando è autentico parla il linguaggio della gratuità ossia è agàpe, ricchezza che volge alla donazione. L’educazione, quindi, si esprime attorno al nesso tra amore e libertà, ma non è questa anche la sostanza della vocazione?

Si potrebbe concludere che l’educazione guida a saper esprimere la libertà in modo maturo, cioè nella forma dell’amore che supera il bisogno e rende possibile la partecipazione alla relazione gratuita della vocazione. Infatti, la vocazione è chiamata alla libertà, perché parla il linguaggio dell’amore anzitutto da parte di un Dio che “è amore” (1Gv 4,8), quindi dell’essere umano che, come scriveva Agostino, desidera essenzialmente “amare ed essere amato”. Guida pratica per insegnanti è quindi un film sull’amore? Certo che sì.

I legami di Guida pratica per insegnanti

Non mancano i titoli appartenenti al genere scolastico, in particolare si ricorda Breakfast club, La scuola e La classe. Ma sono davvero tanti e (alcuni) molto belli, tanto sul ruolo dell’istituzione quanto su quello dell’insegnante. Tra un film e l’altro c’è poi un libro molto lucido, scritto da Daniel Pennac e intitolato Diario di scuola. Il capitolo sul diventare è commovente, non solo perché cita i tanti film del cuore che, come alleati visionari, lo hanno accompagnato nella vita.

- LEGGI ANCHE: In cerca di perle: IL MOHICANO

- LEGGI ANCHE: In cerca di perle: A REAL PAIN