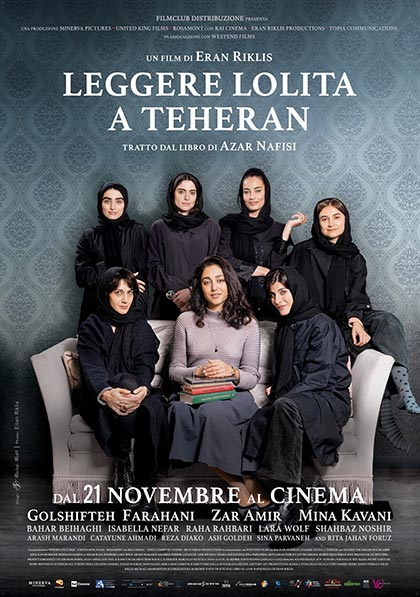

A vent’anni dall’uscita dell’omonimo romanzo, attraverso la vicenda della scrittrice iraniana Azar Nafisi, Eran Riklis racconta le complessità di un Iran sommerso dalle contraddizioni, suggerendo l’idea di rileggere ancora il capolavoro di Nabokov e riflettere sul potere della parola.

Lo sguardo interpellato

Il film ci chiede: la letteratura è ancora rifugio e al tempo stesso mezzo di eversione pubblica e privata? Le grandi opere letterarie sono davvero pericolose, giacché smascherano ogni impulso tirannico, fuori e dentro di noi? Quali persone, parole, immagini, storie rigenerano e salvano la nostra anima?

Il paesaggio dell’anima di Leggere Lolita a Teheran

Nei due decenni successivi alla rivoluzione di Khomeini Azar Nafisi ha spiegato la letteratura dell’Occidente a ragazzi e ragazze esposti in maniera sempre crescente alle durezze dell’indottrinamento islamico. Impresa ardua se si pensa che nel frattempo le strade e i campus della capitale si trasformavano in teatro di violenze e l’inasprimento delle condizioni politiche e sociali spingevano la professoressa Nafisi a lasciare l’insegnamento all’Università di Teheran. Tuttavia, animata da una passione contagiosa, la Nafisi ha riunito segretamente a casa sua sette delle sue studentesse più impegnate per leggere dei classici occidentali e far vivere loro un’esperienza di libertà unica e irripetibile.

Film dall’impianto didascalico, lineare, trasparente, per questo è chiaro, pulito, autentico, con evidente intento politico-educativo, firmato da Eran Riklis, regista israeliano di film dialoganti (La sposa siriana, Il giardino dei limoni, Il responsabile delle risorse umane) con l’infiammato contrasto tra i tempi che corrono e un ambiente conservatore. Autore di un cinema incline ad evidenziare scontri e contraddizioni da sempre presenti in corrispondenza di conflitti territoriali e ideologici, porta sul grande schermo le pagine di un caso letterario che ha permesso all’Occidente di fare i conti con la mancanza di libertà e di tornare a riflettere sul valore dell’emancipazione che si conquista attraverso l’esperienza culturale. Il film è aderente alla sua fonte di ispirazione, segue l’itinerario personale e interiore della scrittrice Azar Nafisi dalla drammatica scoperta di essere vittima di un regime alla consapevolezza del crollo di una speranza nei confronti della propria terra.

Ci sono le suggestioni trasmesse dal carisma di una donna (e di un’insegnante) rivoluzionaria che ha compreso il valore inestimabile della letteratura in un mondo (quello Occidentale) che sembra concedere tutte le libertà; c’è la presa di coscienza di Azar che vaga per Teheran esplorando il senso di una nostalgia inaudita, scandalosa, pericolosa; c’è soprattutto il rimpianto per una città che non c’è più, divenuta fantasma: quella vivace città dei bazar, dei negozietti, dei bar e delle pasticcerie, dei sarti e delle gelaterie, dei giardini e delle strade piene di gente senza paura, senza velo e senza guardiani della rivoluzione, delle feste nelle case degli amici, delle conversazioni, delle discussioni, dell’illusione di libertà che si respirava un tempo.

I legami di Leggere Lolita a Teheran

Il film può conquistare chi considera l’esperienza della lettura sovversiva, un’arma pacifica per resistere: leggere libri censurati, in contesti pericolosi, clandestinamente, significa accogliere l’irrequietezza e il desiderio di conoscenza di cui ci fanno dono. Ma è anche un film che pone l’attenzione sul tema dell’identità, su come queste donne si siano sentite derubate della propria persona, vessate da continue umiliazioni.

Oltre a rileggere Nabokov riflettendo sul fatto che Lolita sia un libro anti-totalitarismo, il film può essere messo in relazione a tanto cinema iraniano contemporaneo ma pure a quel Persepolis di Marjane Satrapi capace di coniugare pagina disegnata e cinema d’animazione.

Potete seguire ACEC anche su Facebook e Instagram

- LEGGI ANCHE – Cercare la verità è bruciare dentro: L’INNOCENZA.