Ermanno Rea con il romanzo Nostalgia, dal quale ha trovato origine anche il bellissimo film omonimo di Mario Martone, ci introduce all’esperienza che lui stesso – attraverso la voce del narratore – definisce letteralmente come quel processo che porta a «costruire l’anima». Il protagonista Felice Lasco, nativo del rione Sanità come Rea, aveva infatti adempiuto a questo fondamentale compito di ogni persona con il lungo esilio da Napoli, lasciata a 15 anni dopo averne conosciuto budelli e budella.

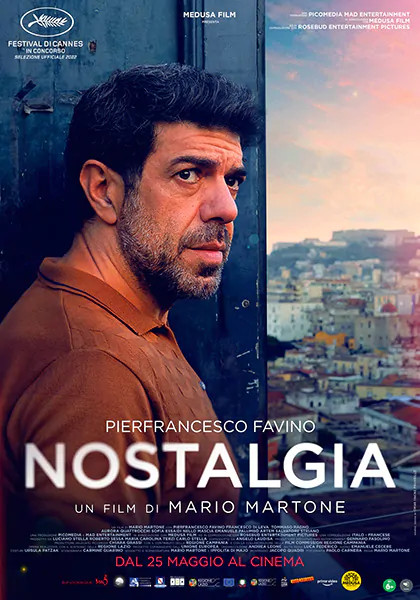

Vissuto per decenni tra Libano ed Egitto vi ritorna da adulto, convertito all’Islam e con una lingua di impasto, frutto di idiomi diversi che lo rende un sonoro figlio del suo personale percorso di liberazione. È una lingua del Mediterraneo, quella messa in bocca ad un inedito Pierfrancesco Favino, che racconta la varietà delle separazioni vissute dal protagonista: l’allontanamento dalla madre lasciata da sola in un quartiere dove si può finire sempre più in basso e la scissione da una città-tribù considerata anch’essa una balia che sa ammaliare quanto tradire.

Nel rientro la maternità si capovolge ed è Felice che si vuole prendere cura della madre anziana e della patria smarrita. Le sequenze dedicate alla pulizia della madre per portarla ad una rinnovata beltà fatta di gentilezza e di cura sono l’affresco simbolico dell’anima che Felice si è costruito lontano dall’illegalità. Dopo una vita in Medioriente Felice ritrova la Sanità per scelta e soprattutto se ne riappropria con tutto se stesso, con il suo corpo fisico, emotivo e mentale e con “l’anima costruita” – il quarto corpo? – carica di quel sapere che Martone pone in testa al film con la citazione pasoliniana “La conoscenza è nella nostalgia. Chi non si è perso, non ne possiede”.

È quindi una «nostalgia ferita» – per dirla con le parole dello psichiatra Eugenio Borgna – quella che abita i passi di Felice nel rione, la penna di Ermanno Rea, la macchina da presa di Martone? Nostalgie che fanno vivere o nostalgie che fanno morire? Scandagliare la cifra di questa nostalgia è il compito insensato e disordinato, e per questo proprio straordinario, che ci arriva addosso dall’incontro di questa rinnovata esperienza di letteratura e cinema capace di generare opere differenti ma sorelle. Con la consapevolezza, ancora una volta, che la risposta non è tanto nella trama ma nei movimenti di luce che invadono le vicende di Felice Lasco. Luce che tacciamo qui per lasciarla al buio della sala.