Un’opera che scandaglia i sentieri del male e della disperazione provando a portare qualche bagliore di possibilità, lasciando però anche degli irrisolti a livello narrativo e tematico-valoriale.

Dalla scheda della Commissione Film CEI

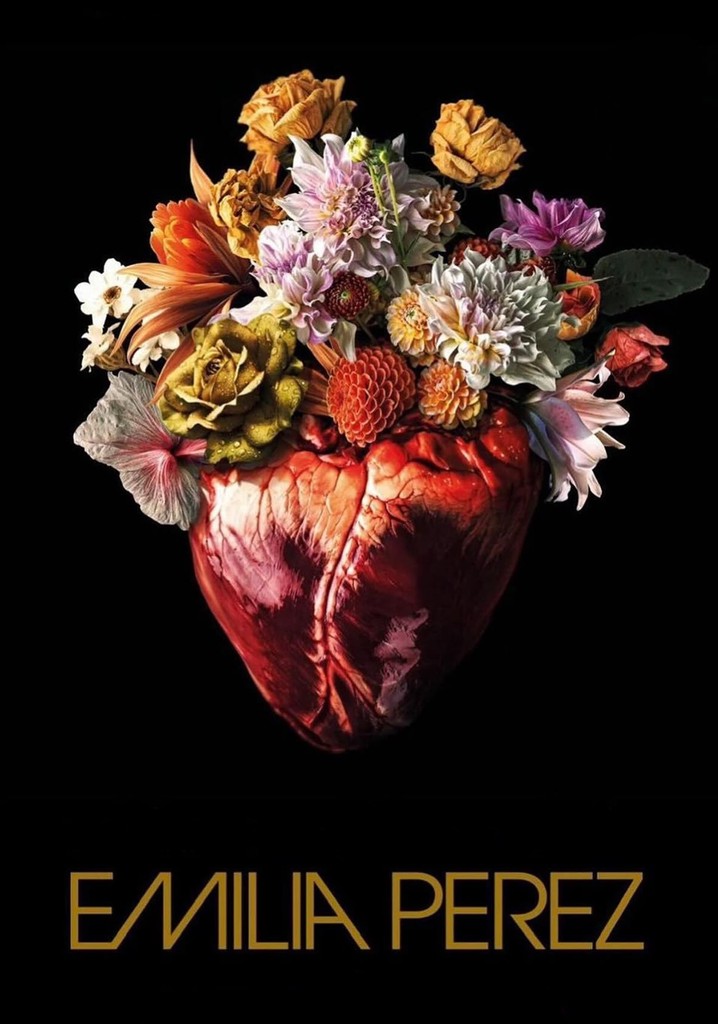

Ci occupiamo di Emilia Pérez, perché ci piace – il cinema che non dimentica i generi ci può non piacere? – e perché la criticità insita in un film è embrione di senso, di significanza da decifrare. Audiard si sporca sempre dei suoi personaggi, non ce li risparmia neanche un po’ eppure ogni volta, ecco la meraviglia, esteticamente trova modi inconsueti per riuscirci. Non riesci ad imbrigliarlo ed è per questo che una sincera venerazione per Jacques Audiard è più che ammissibile. Appena pensi di averlo mappato, arriva un suo nuovo film che lancia il cuore oltre l’ostacolo. Ancora più in là dove non avresti immaginato possibile. Anche stavolta la meraviglia è accaduta senza sminuire la cifra autoriale del nostro réalisateur parisien.

3 buoni motivi per meravigliarsi e aprire riflessioni, confronti, ripensamenti post visione

Dove eravamo rimasti?

Questo è sempre un momento irrinunciabile per un animatore/trice culturale: aprire un pertugio da consegnare al pubblico sulla filmografia dell’autore. È molto competente e rispettoso ricordarsi che non tutti hanno visto tutto, ma che molti sono curiosi e aspettano quella suggestione che li incammini sul sentiero di un regista. Se è fondamentale conoscere la filmografia dell’autore del quale ci stiamo prendendo la briga di presentare l’ultimo suo film, ancora più importante è dove ci aveva lasciati.

Eravamo rimasti al bianco e nero di Parigi, 13 Arr., al desiderio che alberga nel distretto meno parigino Les Olympiades (anche titolo originale del film), il complesso di una dozzina di torri residenziali realizzato tra il 1969 e il 1974. Audiard ci aveva lasciati appesi al paesaggio liquido dei trentenni – quelli extra banlieue de Les miserables e Gli indesiderabili di Ladj Ly o Dheepan – Una nuova vita dello stesso Audiard che gli valse la Palma d’Oro – con una straordinaria virata finale, assai forzata, a riconferma del genere (baciami & ti amo).

E lo fa perché giocare con quest’ultimi è la via per raccontare i cambiamenti dell’umanità che sebbene la mettano in subbuglio non la stravolgono mai del tutto, come accade alla fin fine con le categorie narrative dei film di Audiard. Peraltro in termini di regia, tolti i sombreri da cui partiremo al prossimo punto, l’incipit di Parigi, 13 Arr. viene ripreso pari pari nell’inizio di Emilia Pérez. Un marchio di fabbrica?

Dicevamo i sombreri…

Audiard li mette lì all’inizio prendendo in giro tutti, come dire guardateli e anche dimenticateli perché è vero che siamo in Messico, ma io farò comunque il mio musical, uno che ancora non esiste. È un musical “fluido”, dove le parti cantate e ballate non sono mai nettamente distinte dal resto della narrazione ma diventano tali in una progressiva e sfidante capacità di diluirsi nello spettacolo dei personaggi stessi, in andata e in ritorno.

È ovvio che tra il pubblico questo cambio di registro può lasciare basiti o disturbati i puristi del genere, ma al contempo può travolgere a livello emozionale chi è disponibile alla novità. E infatti ci si abitua presto a questo approccio canoro (composizioni di Clément Ducol e Camille con Audiard) e danzante (coreografie di Damien Jalet) che assicura un appagamento totalizzante senza drastiche interruzioni, tenendoci impastati con i registri tipici dell’opera lirica, della tragedia e del melodramma, aggiungendo una spruzzata di narcos style e un spolverata di zucchero a soap. Chi ama le contaminazioni si sentirà in paradiso. Chi cerca un genere chiaro e intonso qui si troverà (molto) a disagio e lo stesso imbarazzo lo proverà probabilmente con la storia di Manitas del Monte che vuol diventare donna, che vuol lasciarsi tutto alle spalle.

Quasi tutto… Anche qui i generi narrativi vogliono diventare molto altro, non essere costretti solo nel loro recinto di origine. In definitiva, in modo mirabile ed esteticamente ineccepibile, Audiard ci mette, quindi, attraverso la sua poetica nella costrizione di Manitas/Emilia (e occhio al tema non risolto del doppio ripreso in modo struggente nella canzone El amor). Le costrizioni si duplicano (Rita), si triplicano (Jessi), si quadruplicano (Epifania) e ciascuna canta la sua prigione fino alla processione finale ispirata a tutte le femmes cantate in Les Passantes di Georges Brassens. È cinema, dei migliori.

Cosa chiedere e cosa non chiedere a Emilia Pérez

Noi che viviamo di cinema sappiamo che non si può chiedere tutto ad un unico film. La bellezza di fare animazione culturale in una Sala della Comunità è abituare il pubblico a questa ovvietà che diventa tale solo nel momento in cui si entra nella prospettiva autoriale, oltre i cliché più mainstream. Ogni approccio estetico ne preclude altri, quindi mappare la poetica di un autore è obbligatorio per impostare un discorso con una sua riconducibilità (cosa ormai rarissima).

All’impasto di generi che Audiard dirige, concedendosi a più riprese anche di burlarsi della sua stessa operazione, allora non possiamo chiedere, ad esempio, una spiccata verosimiglianza perché appare chiaro fin da subito che non sta seguendo quella pista, anzi sembra proprio che se ne infischi per prediligere più uno stile che accenna violentemente alle sfide del contesto, davvero con carismatica potenza per poi dissolversi, lasciando quasi dei consapevoli buchi di sceneggiatura, e lasciare così allo spettatore il compito di amministrare le proprie emozioni e i propri pensieri.

Tradotto: ti faccio assaggiare un po’ dell’anima di tutti i personaggi, poi vedi tu come posizionarti moralmente. Ciascuno di loro (elle!) canta le sue ragioni, rivela la sua voglia di cambiamento, scende a patti con le tentazioni, abita come può quel deserto che costituisce ogni vita (capitolo 4 di Matteo). E’ tutto molto irrisolto, ambiguo quasi per statuto: la cifra poetica del dubbio viene ribadita ad ogni svolta narrativa, osannata in ogni finestra canora. Alcune più di altre: pensiamo alla canzone del doppio che smezza le identità, la canzone con il medico israeliano che prontamente mette in guardia che lui ripara i corpi, ma non le anime, la canzone del male al galà di raccolta fondi che smaschera i soldi ripuliti di cui la stessa Emilia alla fin fine è un sottoprodotto, la canzone del perdono nel momento di agnizione, la canzone del figlio che distingue il profumo che ci si mette addosso (l’odore dei soldi?) dal profumo irrimediabile che portano con sé le proprie origini.

Come ha scritto Vittorio Lingiardi, in Il Venerdì 10 gennaio 2025, siamo difronte ad un’opera «sul bene nel male e sul male nel bene. Una storia di festa e di funerale, pagana, archetipica e trash, dove tutto muore e tutto rinasce». Stiamo, quindi, aperti anche noi in sala e attenti soprattutto a non farsi tirare in un vicolo cieco…

Vi è stata utile questa analisi di Emilia Pérez? Fatecelo sapere nei commenti!

Potete seguire ACEC anche su Facebook e Instagram