Tra i tanti titoli proposti, nelle diverse sezioni, dalla ventesima edizione della Festa del cinema di Roma, è possibile rintracciare un fil rouge che, per coerenza tematica, è sembrato riunire parecchi film, diseguali negli esiti artistici ma omogenei, appunto, per le linee-guida che ne hanno presieduto i rispettivi percorsi narrativi. Il fil rouge è parso, con ogni risalto, la famiglia: un nucleo genitoriale, con figli sia in tenera età, sia adolescenti e finanche adulti, portato sullo schermo in forme scomposte, allargate, lacerate e disfunzionali, ma anche, in alcuni casi, generosamente ancorate ai valori fondativi della condivisione affettiva ed esistenziale.

Lo sguardo limpido dei bambini

È il caso, ad esempio, di Left-Handed Girl dell’esordiente taiwanese Shih-Ching Tsou (miglior film del concorso Progressive cinema, in sala per I Wonder dal 22 dicembre con il titolo La mia famiglia a Taipei), racconto filmico sensibile e ‘partecipato’ su una madre single alle prese con i debiti, la depressione e le difficoltà di crescere due figlie, una ventenne ribelle e una bimba di appena cinque anni, Adottando lo sguardo disarmante della figlia più piccola ed esplorando la fragilità dei legami familiari in una società sospesa tra tradizione e modernità, Left-Handed Girl va alla ricerca di una dignità umana disciolta nel brulicante caos di Taipei, senza fare sconti ma con profonda intensità.

È il caso anche di Per te di Alessandro Aronadio (già in sala da qualche settimana), che mette invece in luce, con la ‘giusta distanza’ emotiva, la storia vera dell’undicenne Mattia Piccoli (insignito nel 2021 del titolo di Alfiere della Repubblica), che con amorevole dedizione decide di accompagnare nella sua difficile quotidianità il padre Paolo, colpito a poco più di quarant’anni da una rara forma di Alzheimer precoce. Un ritratto delicato, senza enfasi, provvisto qua e là di una leggerezza che fa da detonatore al dramma, attento ai dettagli di un vissuto in cui gli elementi chiave sono lo scorrere del tempo e, per le inevitabili conseguenze che porta con sé, la sua stessa gestione.

Essere genitori, oggi

A queste due storie familiari, mostrate in qualche modo ‘dal di dentro’, se ne possono accostare altre, altrettanto intime e scivolose, ma luminose. Se Cinque secondi di Paolo Virzì (da poco sbarcato nei cinema) punta alla ricomposizione del rapporto padre-figlio attraverso una storia contrassegnata dal lutto e dall’isolamento sociale, ravvivata da una giovane generazione forse troppo idealizzata (un gruppo di studenti e laureati in agronomia che fa rifiorire un vigneto abbandonato) però capace di ricomporre, nel cuore indurito di uno stimato ma rinunciatario avvocato (Valerio Mastandrea), i traumi del passato, l’osservazione delle dinamiche genitoriali più dirette e concrete, nel limpido Six jours ce printemps-là del belga Joachim Lafosse, riesce a far emergere, nella descrizione di una breve vacanza in Costa Azzurra di una madre separata, dei suoi due gemelli e del suo nuovo compagno, una tensione sotterranea, costante e pungente, che non arriva mai a deflagrare proprio per l’attenzione, ferma ma dolce, che la mamma riserva ai suoi bambini. Un’opera lieve e apparentemente anonima, nel suo taglio quasi documentaristico, in realtà ricchissima di sottigliezze, attenzioni, sfumature.

Immerso nella natura delle Highlands scozzesi e proteso narrativamente alla riconciliazione di due fratelli proprietari di una distilleria di whisky, allontanatisi l’uno dall’altro molti anni prima, Glenrothan di Brian Cox adotta una scansione lineare e prevedibile, risultando, di sequenza in sequenza, troppo edulcorato e scontato.

Un rischio, quello del sentimentalismo melenso, solo sfiorato, alla prova dei fatti, da Rental family della nipponica Hikari: un film (in uscita a gennaio, distribuito da Disney, con il sottotitolo Nelle vite degli altri) in cui un attore americano residente ormai da anni a Tokyo, in crisi lavorativa, viene scritturato da un’agenzia di ‘famiglie a noleggio’ per impersonare parenti e amici inesistenti di clienti dalle particolari necessità affettive. Nel rapporto con un anziano attore locale e, soprattutto, con una bambina sino-statunitense alla quale egli si presenta come il padre sempre assente per impegni all’estero, il protagonista (Brendan Fraser) matura progressivamente dentro di sé, ben oltre un’impeccabile professionalità, un’empatia tenera e fragile, un’emotività vulnerabile da cui scaturiscono malinconie, morbidezze e affetti sinceri.

Dietro le apparenze

Atmosfere ben diverse, al contrario, in Fuori la verità, incentrato su un game show televisivo e sulla famiglia (composta da un padre, una madre e dai loro tre figli grandi) che sceglie di parteciparvi, accettando l’unica regola imposta dalla produzione: rispondere ad ogni domanda, anche la più imbarazzante, sempre e soltanto con la verità, al vaglio di uno scanner facciale e un lie detector in grado di smascherare in tempo reale menzogne e sotterfugi dei concorrenti, interpretati nei ruoli paterni e materni rispettivamente da Claudio Amendola e Claudia Gerini, mentre l’incalzante conduttrice della trasmissione ha il volto e il piglio di Claudia Pandolfi. Il film di Davide Minnella (nelle sale dal 6 novembre per Piper) si propone come una riflessione, non originale ma intrigante, almeno all’inizio, e ben ritmata, sui cinici meccanismi di ‘fabbricazione dell’audience’ in tv attraverso la cartina di tornasole di una famiglia agiata ma corrosa al suo interno ed esposta al pubblico ludibrio, però poi dilaga in voyeurismo, segreti brucianti e tradimenti a catena, con intrecci da soap opera e una smaccata rincorsa al sensazionale. Con una morale conclusiva alquanto stereotipata.

Meglio, anche se anch’esso derivativo da altre sorgenti ispirative, Good boy del polacco Jan Komasa, già autore del vibrante Corpus Christi. La famiglia protagonista, anche qui, è benestante e apparentemente rispettabile, vive in una villa isolata nella campagna inglese ed è composta da un padre solerte e premuroso, una madre spettrale, ripiegata su se stessa, e un figlioletto desideroso di crescere. A loro si aggiunge, come corpo estraneo, un diciannovenne drogato e violento (Anson Boon, premiato come miglior attore), rapito e imprigionato nel seminterrato della grande casa, con una catena al collo, per essere opportunamente ‘rieducato’. Good boy vive di stridenti dicotomie (tra vittima e carnefici, tra libertà individuale e responsabilità sociale, tra nichilismo autoreferenziale ed emancipazione civile), contraddizioni volute ed esasperate che il film tenta di ricomporre esplorando i temi del controllo e del possesso, della presunta legittimità di una prevaricazione finalizzata alla ‘sterilizzazione’ del mondo circostante. Immerso in una liquida ambiguità morale e sorretto da un pregevole rigore stilistico e da una palpitante tensione claustrofobica, il film di Komasa si chiude con un finale altrettanto provocatorio, lasciando sui titoli di coda domande di senso penetranti e inderogabili.

Da Hamnet a Hamlet

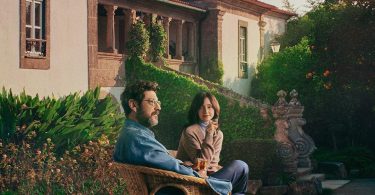

A conclusione di questa sintetica (e inevitabilmente parziale) carrellata sui family movie della Festa del cinema di Roma 2025, resta da segnalare una delle opere più riuscite e toccanti: Hamnet di Chloé Zhao. Un film magnetico, magico, materico e insieme metafisico, che tratta della genesi dell’Amleto di William Shakespeare contestualizzandola nello sbocciare della vita coniugale e familiare del giovane drammaturgo inglese, nel suo rapporto con la moglie Agnes e con i tre figli, Susannah e i gemelli Judith e Hamnet, nome che, per l’epoca, costituiva una variante ortografica proprio di Hamlet. Tratto dal romanzo del 2020 di Maggie O’Farrell, il nuovo lungometraggio della regista di Nomadland (in uscita il 5 febbraio per Universal) adotta una pregnante focalizzazione femminile, che Jessie Buckley asseconda con grande intensità emotiva, lasciando sullo sfondo il genio letterario del Bardo (Paul Mescal) per far emergere dinamiche famigliari complesse contrassegnate da slanci vitali e presagi di morte. Al di là di aspetti privati romanzati, aderendo comunque a inoppugnabili verità storico-biografiche, Hamnet pulsa di una fremente tensione interna che travalica le coordinate classiche del melodramma per approdare ad una ricognizione di rara potenza e dal fascino ancestrale sul rapporto indissolubile tra vita e arte. E sul senso catartico, rigenerante e liberatorio della rappresentazione scenica

Potete seguire ACEC anche su Facebook e Instagram