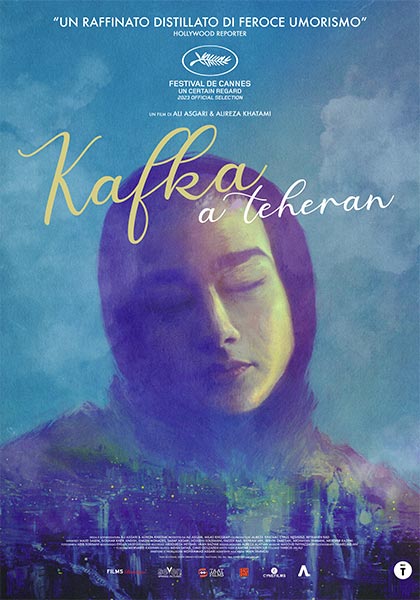

Film episodico, fulmineo, dallo stile rigoroso, con un’idea brillante e un messaggio politico potente. È fatto con due soldi ma sa essere pungente come il miglior cinema di impegno civile. Si apre con un’alba e si chiude, diciamo così, con un tramonto. Asgari e Khatami, registi iraniani per la prima volta al lavoro insieme, come dichiarato, osservano le conseguenze «di una regolamentazione pervasiva che s’infiltra nella vita delle persone, sradicando lo spazio privato dove la resistenza potrebbe fiorire». Infatti Kafka a Teheran, titolo della distribuzione italiana che camuffa l’originale Terrestrial Verses, titolo più evocativo e criptico, è un film di libertà negate, incomprensioni, frustrazioni e goffaggini maldestre, composto da frammenti separati ma in connessione, che somigliano a schegge appuntite che vanno a scalfire le convenzioni e le convinzioni di chi guarda e ascolta, sulla scia della lezione impartita dai maestri del cinema iraniano sempre attenti a restituire l’immagine sommersa ma esposta di un paese dilaniato, fermo, chiuso, incapace di dialogare.

Lo schema è semplice: il soggetto umano, interrogato da una presenza invisibile, sempre fuori campo, facente parte della cultura dominante, del potere, delle logiche burocratiche asfissianti (funzionari, insegnanti, poliziotti, datori di lavoro…), è inquadrato nella sua solitudine, smarrito nelle pieghe di un sistema che altera la realtà secondo i dettami di rigide regole che determinano il mondo declinandone il suo profilo più paradossale, farsesco, buffo ma triste e inquietante, per questo kafkiano. La macchina da presa è quasi sempre fissa. Tutto è guardabile ma non tutto si vede. Spiazzante l’episodio “Selena”, il secondo, in cui lo spettatore è invisibile dietro lo specchio, oppure quello con “Sadaf”, il terzo, dove un’immagine non solo è interpretabile ma rivela tutta la sua inconsistenza di fronte all’ideologia.

E proprio tra le pieghe del rapporto tra capacità e incapacità di vedere, di comprendere e ascoltare, il film offre gli spunti più riusciti forse proprio per il suo legame con la poesia e con l’opera di Forough Farrokhzad, indimenticata poetessa iraniana morta trentatreenne nel 1967, autrice dell’opera Versetti terrestri a cui il film si ispira, evidentemente.

“Io sono quella candela che, con il dolore del proprio cuore, illumina una rovina” si legge in una delle sue poesie, spesso volte a catturare la bruttura del mondo e le responsabilità dell’uomo. Asgari e Khatami guardano a Farrokhzad come ad un lume che può illuminare il buio attuale dell’Iran. Kafka a Teheran pur essendo poco kafkiano, conduce lo spettatore di fronte ai limiti dello sguardo e all’assurdità di certi sguardi ossessivi.